af Magazine

〜旭硝子財団 地球環境マガジン〜

リンと窒素はすでに地球の限界。「私たち人間こそ、生態系システムの一員として行動せねばならない」 〜2022年受賞者・スティーブン・カーペンター教授に聞く、リン・窒素循環の未来〜

2022年ブループラネット賞受賞者、スティーブン・カーペンター教授(米国)は、ウィスコンシン州中の多くの湖をフィールドに、リン・窒素循環の問題を40年以上研究してきました。教授は、リン・窒素循環はすでに地球の限界を超え不全状態にあり、世界中で水資源に悪影響を及ぼしていることを指摘しています。ブループラネット賞表彰式典のため来日した教授に、リン・窒素循環の問題点、過剰な栄養によって湖が起こすレジーム・シフトと、研究の結果見えてきた解決策について、詳しくお話を伺いました。

目の前にある湖の美しい姿を取り戻したい。リン・窒素循環の問題を研究し続けてきた陸水学者

スティーブン・カーペンター教授(米国)が、リン・窒素循環を研究するようになったのは、教授が「今では古くからの親しい友人のよう」と語る、メンドータ湖との出会いがきっかけでした。1974 年、教授は生態系システムを学ぶため、ウィスコンシン大学の博士課程に進学。そこで出会ったのが、大学の目の前に広がるメンドータ湖です。この湖は当時、藻類の大量発生によって濁り、濃緑色をしていました。

「この湖の水をきれいにしたい。そう思ったことが、すべての始まりでした。生態系を研究する上で、湖というのは大変おもしろい題材です。というのも、湖は閉鎖された小さな生態系システムと言えるからです。私はこれまで40年以上、メンドータ湖をフィールドとする研究と、そこで得た知見を地球規模にスケールアップする、という行来を繰り返してきました」とカーペンター教授は言います。

ウィスコンシン大学を擁するマディソン市は、「4つの湖の街」とも呼ばれます。ヤハラ川の流路上、メンドータ湖、モノーナ湖、ウォーベサ湖、ケゴンサ湖が連なる立地にあるためです。そして、この豊かな水資源を生かした酪農や穀物生産が、マディソン市の主産業となっています。しかし研究の結果、こうした農畜産業こそ、湖で藻類が大量発生する原因となっていたことがわかりました。

「メンドータ湖の総面積は約40㎢です。対して周囲の農地面積は、湖の約15倍、600㎢ほどもあります。そこで使われた肥料や飼育されている家畜の糞尿は、すべてメンドータ湖に流れ込みます。つまり、肥料や糞尿に含まれているリンや窒素によって湖が富栄養化し、藻類の大量発生を招いていたのです」(カーペンター教授)

1940〜1960年にかけ、人口増加による食糧危機を乗り越えるため、世界中で進められたのが、農業の近代化でした。その特徴のひとつが、化学肥料の使用です。

化学肥料とは、アンモニアや鉱物資源を原料として化学的に合成した肥料を指し、現代の農業では、作物の成長に欠かせない三大要素「窒素・リン・カリウム」の多くは化学肥料でまかなわれます。1950年代以降、弾薬製造のため開発された窒素固定技術やリン鉱石の採掘拡大を背景に、化学肥料の使用量は飛躍的に増加。1960年代にはリン・窒素が過剰供給となり、土壌とその先にある水環境に悪影響を及ぼし始めました。

「世界中で "藻類ブルーム"、つまり有害藻類の大発生が問題になっています。アメリカ、西ヨーロッパ、日本、アフリカ......中国などはひどい状況です。これは、現在進行形で進んでいることなのです」(カーペンター教授)

過剰なリン・窒素が水質汚染を引き起こす。最低限の使用に止め、地上で循環させることが必要

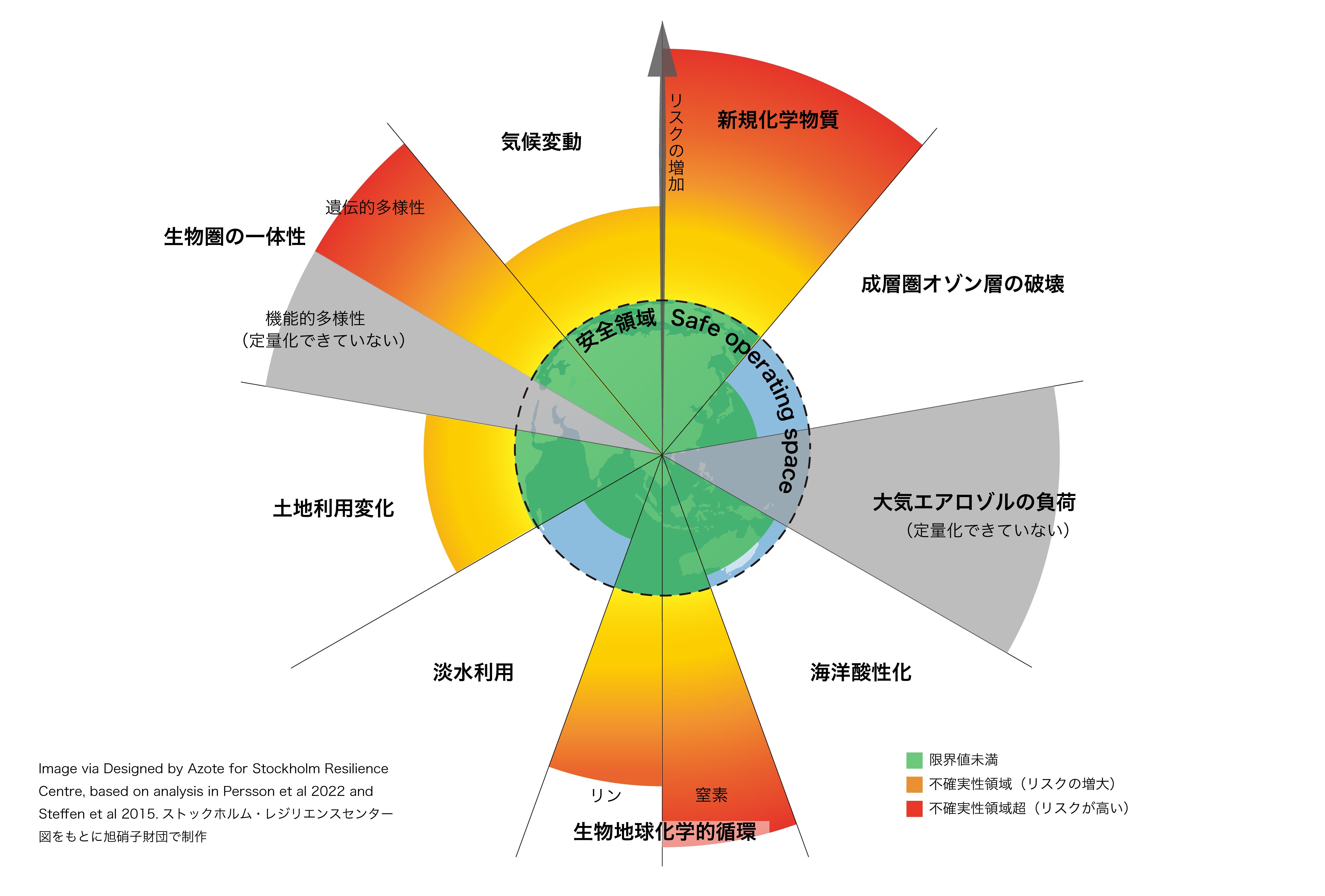

プラネタリー・バウンダリー(planetary boundaries:地球の限界)は、地球の安定を維持する本質的な生物物理学的な過程に基づき、「地球で人類が安全に活動できる範囲」を科学的に定義したものです。2011年、カーペンター教授は共同研究者とともに、リンのプラネタリー・バウンダリーを推算しました。その後の論文では、リンと窒素のバウンダリーの研究結果を組み合わせ、淡水のバウンダリーの推算値の改良も行いました。教授は、リンと窒素による汚染は、すでに地球が支えられる量を超えていると言います。

「リンと窒素の最も大きな問題は、過剰流入によって生育するシアノバクテリアが水を汚染することにあります。水中に有毒な藻類が発生し、人間はもちろん、その水を飲む動物を中毒状態にさせるのです」

教授は、とくにリンについて、資源が有限で無駄にしてよい元素ではないことを強調します。地球上のリン資源は、早くて100〜300年ほどで枯渇するといわれます。「植物の成長にも、人間の生命にとっても重要なリンは、世界情勢を動かすほどの力を持っている」と教授はひとつの例を教えてくださいました。2007年頃、リン鉱石の産出国が相次いで輸出を止めた結果、リンの相場が急騰。農業国で化学肥料が不足した結果、小麦の収穫量が減少し、中東や北アフリカの飢饉の原因となり、政情不安にもつながったのだそうです。

「根本的に我々がすべきなのは、リンを賢く効率的に使うこと。つまりリンを無駄にせず、水に流れないよう土壌に留めることが大切です。研究の結果、作物を収穫したあとの畑に、麦などの被覆植物(cover crop)を植えることで、雨水とともに川や湖へと流れ込むリンの量を減らせます。一年中何か植物が生えている、そんな自然の生態系を模倣するのです。川べりに沿って30メートル超にわたって、根を深く張るその土地の植物でできた緩衝帯を作っておくことも有効です」(カーペンター教授)

経済的観点からは、リンや窒素に税をかけるという実現可能な政治的アプローチもあります。

「課税は、化学肥料の代価が、環境への危害という損失となることを可視化することができます。税金で集めた資金は、過剰な化学肥料使用によるダメージを回復するために土壌や水源の改良に使うべきです」(カーペンター教授)

また、日本では、有機野菜や化学肥料不使用の農作物を見かけることも多くなってきました。インターネット通販や宅配サービスにより、購入しやすい状況にもなっています。私たちがこうした野菜を選ぶことは、リン・窒素循環にとってプラスになるといえるのでしょうか。

「有機農業は、環境問題解決の有効な手段のひとつだと思います。化学肥料を使わないので、リンと窒素の過剰投入を防ぎます。殺虫剤や除草剤の使用で生態系を壊さないことも利点です」と教授。もうひとつ、教授は、消費者の目線からできることとして、牛肉や豚肉の消費量を再考することを挙げました。

「一般に家畜飼料用の穀物栽培は、大量の化学肥料が使われています。私は肉を食べますが、基本的には自分で野生の鹿を撃った時だけです。野生の鹿を食べろとは言いませんが、誰でも肉を食べる量を減らすことはできるはずです」

湖で起こる2つのレジーム・シフト。メンドータ湖でアプローチを模索

カーペンター教授は、「レジーム・シフト」、つまり生態系の大きな変化の研究でも知られています。レジームとは、生態系システムが留まりがちな状態のことです。レジリエンス(回復力)は、好ましいレジームに留まり続ける能力ですが、レジーム・シフトはある一点の閾値を超えて大きく状態が変化することを指します。

「湖では、2種類のレジーム・シフトが起こります。短期間で起きる変化と、数百年単位の大きなサイクルで起きる変化です」と教授は解説します。

短期のレジーム・シフトは、毎年夏に発生します。周辺農地からのリン・窒素が湖に流入した初期の段階で、これを栄養源とする藻類が大発生。グレイザー(※)と呼ばれる藻類食者が食べきれる量を超えてしまい、湖が藻類で覆われてしまうのです。

この短期的レジーム・シフトの対策として、ウィスコンシン州の湖の管理官は、バイオマニュピレーション、生物操作と呼ばれる水質管理の手法を取ってきました。大型魚を放流することで小型魚を減らし、小型魚に食べられていたグレイザーを増やして、大量発生した藻類を食べさせ減らします。1987年からメンドータ湖で実施した結果、約1年後には、湖の水質が大幅に改善。一定の効果を確認できたそうです。

一方、長期サイクルのレジーム・シフトは、湖底にあるリンや窒素の堆積物が原因となります。表層で大発生した藻類はやがて湖底へと沈み、沈んだ藻類や流入して底に溜まった化学物質は、水中の酸素で分解されます。しかし、底層に酸素がほとんどなくなると、底泥からは窒素・リンが溶け出して、深いところから浅いところへリサイクルされてしまいます。すると、再び浅い層で富栄養化を招くことに。負の連鎖とでもいうべきこうしたレジーム・シフトがひとたび起こると、元の状態に戻ることは大変難しいと考えられています。

メンドータ湖では、郡政府が動き、科学的なアドバイスをもとに堆積物の対策も行われています。堆積物をすくい上げて陸上に戻し、肥料として活用しているほか、そもそもリンや窒素を流さないための取り組みも進んでいます。家畜の糞尿を分解する装置を設置して、堆肥化。分解段階で発生するバイオガスはエネルギーとして利用されているそうです。こうした事例は、日本や西欧の畜産地域でも見られ、今後世界のスタンダードになっていくことが期待されています。

※グレイザーとは、石などに付着した藻類をこそげとって食べる小さな動物のこと。日本の河川におけるグレイザーとしては、タニシやカワゲラなどの水生昆虫が挙げられる

多様な人が関わり、共通認識を作ったシナリオプロジェクト。「環境問題を解決するのはチーム力」

対策を重ねて水質を改善してきたメンドータ湖。しかし現在、再び問題が発生しているそうです。カスピ海からやってきた船が原因で外来魚が侵入し、その魚が藻類捕食者を食べてしまい、再び藻類が大発生してしまったのです。

「こうした事態を防ぐためにも、私たち一人ひとりが、生態系システムの一部としての自覚を持って、自分の行動が周囲の自然環境に影響していることを思い出さねばなりません。たとえ今あなたが都会のビル街にいるとしても、我々は完全に、自然に依存して生きているのは事実です。水、食べ物、空気の質......それらを決めているのは自然です。私たちは自然なしで生きることはできないのです」(カーペンター教授)

教授は、環境問題を解決するためには、政治的、経済的アプローチに加え、一般の人々の意識変革のアプローチも重要な要素だと話します。人々が未来の不確実性を認識し、環境問題をリアルに、そしてできるだけ正確に実感するにはどうすればよいのか。考えた結果、教授が研究仲間と、2010年に開始したのが「Yahara2070」と題したシナリオプロジェクトです。

プロジェクトには、マディソン市に生活する多様な関係者が参加しました。政治家、科学者、行政職員、技術者、会社経営者、非営利団体や業界団体の職員、記者、農家、学生やアーティストなどです。ワークショップでは、地域の歴史や環境問題についての講義の後、参加者それぞれが未来のシナリオ(物語)を考えて発表しました。その後、シナリオチームが共通点に基づいてそれらを4つに集約。科学的データをもとに、シナリオに肉付けしていきました。例えば、シナリオに洪水が出てきたとします。チームは、どれくらいのリスクでどんな規模で洪水が起きるか計算し、物語に加えていったのです。完成したシナリオは、イラストレーターやライター、映像作家が参加してさまざまなメディアで展開。学校や教会では、子どもによる演劇も上演され、好評を博しました。

「結果として、環境問題をどんな人にも理解しやすい形にすることができました。人間は元来、物語が大好きなのです。シナリオは、人々のなかにあるさまざまな未来の考え方をオープンにし、民主的にまとめていくのに良いツールになります。一般の人々が、未来を単に恐れるのではなく、不確実性を理解して、どう行動すればよいか考えられるようになるのです」(カーペンター教授)

教授は、シナリオプロジェクト、そしてこれまでの研究人生を振り返り、環境問題の解決に必要なのは、信頼とチーム力だと確信しています。未来を担う若い科学者たちには、専門や地域を超えた連帯と、他領域を尊敬する気持ちを大事にしてほしいと語ります。

「若者たちに伝えたいのは、チームサイエンスを学んでほしいということ。他言語、他領域をリスペクトし、学び合うことで、必ず環境問題は解決できます。私がこれから研究したいテーマは、ズラリと長いリストになっていますが、それはチーム作業の結果だと思っています。チームのダイナミズムがよい刺激となってアイディアが生まれ、環境問題の解決につながる。そう私は信じています」

Profile

スティーブン・カーペンター教授(米国)

ウィスコンシン大学陸水学センター名誉所長 名誉教授

リンや窒素等の栄養塩類による富栄養化の研究を通じ、湖のレジリエンスについて、数理モデルを使って解明し、社会・生態系に対する新しい考え方を提示。土地利用に起因するリンや窒素の環境問題について取り組み、 リンの地球化学的循環の危機的状況を示すなど、人間の行動を地球化学的視点から見直す端緒をつくった。2022年ブループラネット賞を受賞。